Но попадаются глубины,

В которых сразу тонет взгляд,

Не достигая половины

Той бездны, где слова молчат.

Эти строчки поэта Юрия Кузнецова вспомнились мне в сентябре 2011 года на открытии персональной выставки в Храме Христа Спасителя нашего современника, приникшего в те самые глубины русской реалистической живописи заслуженного художника России, члена – корреспондента Российской Академии художеств Николая Давыдова.

Еще в школьные годы Николай, выходец из семьи потомственных художников, не просто увидел, а смог в руках подержать подлинные работы великих мастеров кисти: своего деда В.В. Мешкова, К.А. Коровина, С.А. Виноградова, В.Н. Бакшеева, С.В. Герасимова. И, наверное, это определило его жизненный путь. Закончив школу в Кемеровской области, где тогда жила семья Давыдовых, Николай поступил в Красноярское художественное Суриковское училище, затем в Дальневосточный институт искусства.

Но не всем окончившим специальные учебные заведения и взявшим в руки кисть удается стать художником. Николай Давыдов стал им. И, прежде всего, благодаря многообразию творческого дара и редкостному трудолюбию. В Сибири формировался его характер, рождались первые картины. Надо сказать, что с самого начала работы Николая отличались завидной самостоятельностью и необычайной зрелостью. В них была та высокая простота и естественность, что делает из студента художника, а из художника мастера.

Николай Сергеевич гордится, что на академичке и вокруг нее была и есть особая аура, братство художников. Не было и нет различия на заслуженных и народных, на признанных и непризнанных. Всех здесь сплачивает искусство.

В мастерской застать Давыдова сложно, он постоянно в творческих поездках. Большую работу Николай Сергеевич проводит в Правлении Тверского отделения Союза художников России, в картинной галерее поселка Солнечный Тверской области, картинной галерее в селе Мошенское Новгородской области, где немало сил отдает воспитанию молодых талантливых художников.

По сей день долгие годы дружбы связывают Николая с мэтром изобразительного искусства, уроженцем Тверской земли, Академиком живописи, народным художником СССР, лауреатом Государственных и министерских премий, академиком восьми международных Академий, Почетным гражданином Тверской области Ефремом Ивановичем Зверьковым, который вместе с Владимиром Федоровичем Стожаровым был проводником молодых художников на русский Север и передал им символическую эстафету. С тех пор Давыдов прикипел душой к небогатой северной природе, к рыбацким деревням, где «с печки можно рыбу ловить», к людям живущим, а иногда выживающим в этих красивых, но суровых местах.

Николай художник-летописец своей эпохи, свидетель успехов и неудач. Постепенно меняется облик деревень и поселков вокруг Академички, меняется и русский Север. Уходят в прошлое старый быт, уклад жизни. Хорошо это или плохо сейчас понять невозможно. Но…остается любовь художника к жизни, к красоте. И он из года в год открывает для нас эту красоту на своих холстах, потому что живопись для него уже не профессия, а воистину судьба.

Не каждый художник может чувствовать уходящую от нас эпоху, проникнуться желанием спасти для памяти потомков главные моменты. Давыдов смог. Его работы с рыбацкими соймами на Новгородчине, деревенскими рублеными домами и часовнями на русском Севере, натюрмортами с предметами крестьянского быта красноречиво свидетельствуют об этом.

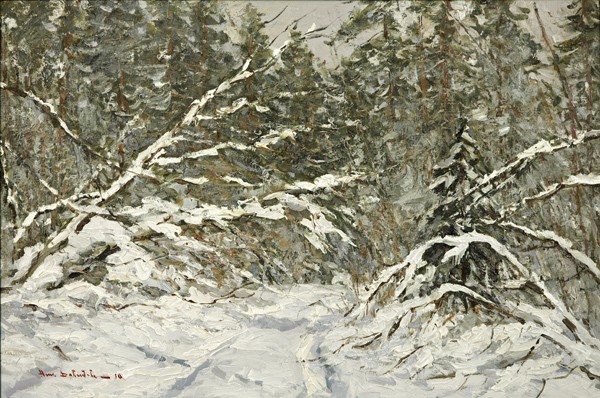

У Давыдова природа воспринимается не зрением, а душой. С непосредственной подлинностью предстают глубина воды, свежесть снега. Хотя в свое время даже великий Суриков говорил о проблемах написания снега для художников. У Николая он получается почти живой, дышащий то январской стужей, то мартовским теплом. Он разный. И это еще одна черта таланта Давыдова.

Весенние работы художника создают гармонию внутреннего и внешнего, пробуждают чувство причастности и ответственности за то хрупкое состояние природы: проталины, капель, первые цветы. В тоже время реальнее ощущается сила и красота окружающего мира, огромная любовь к жизни во всех ее проявлениях.

Художник впитал в себя яркую, темпераментную (иногда очень) народную речь, и, которая чувствуется в его статьях, с успехом напечатанных в разных столичных журналах.

В настоящее время в обществе возникла потребность в настоящей, реалистической живописи. К сожалению, художественные салоны заполнены порой коммерческими подделками. А люди, между тем, тянутся к живому роднику русского изобразительного искусства. И такие художники как Николай Давыдов и его друзья: Андрей Захаров, Юрий Пономаренко обогащают российскую культуру своими работами и убедительно доказывают, что настоящая живопись в России жива. Они художники-реалисты и, сегодня, пожалуй, последние из оставшихся романтиков искусства. Другие давно пользуются современными техническими возможностями при написании картин и работают в основном в уютных мастерских, а реалисты едут по бездорожью на Север или всеми забытые деревни Нечерноземья, чтобы написать с натуры ледоход и первые проталины, «схватить» красками полоску заката над разрушающимся храмом. Написать достоверно, с любовью к увиденному, с верой в то, что наладятся у нас дороги и восстановятся храмы.

В. Самуйлов, член Союза писателей России, член-корреспондент Академии российской словесности