13 апреля 1934 года начался снос одной из главных достопримечательностей Москвы — Сухаревой башни.

Там, где от центра Москвы в XVI веке проходила дорога к Троице-Сергиеву монастырю, возникла улица Сретенка. Размешалась на ней слобода Печатная, где жили печатники, работавшие в типографии на Никольской.

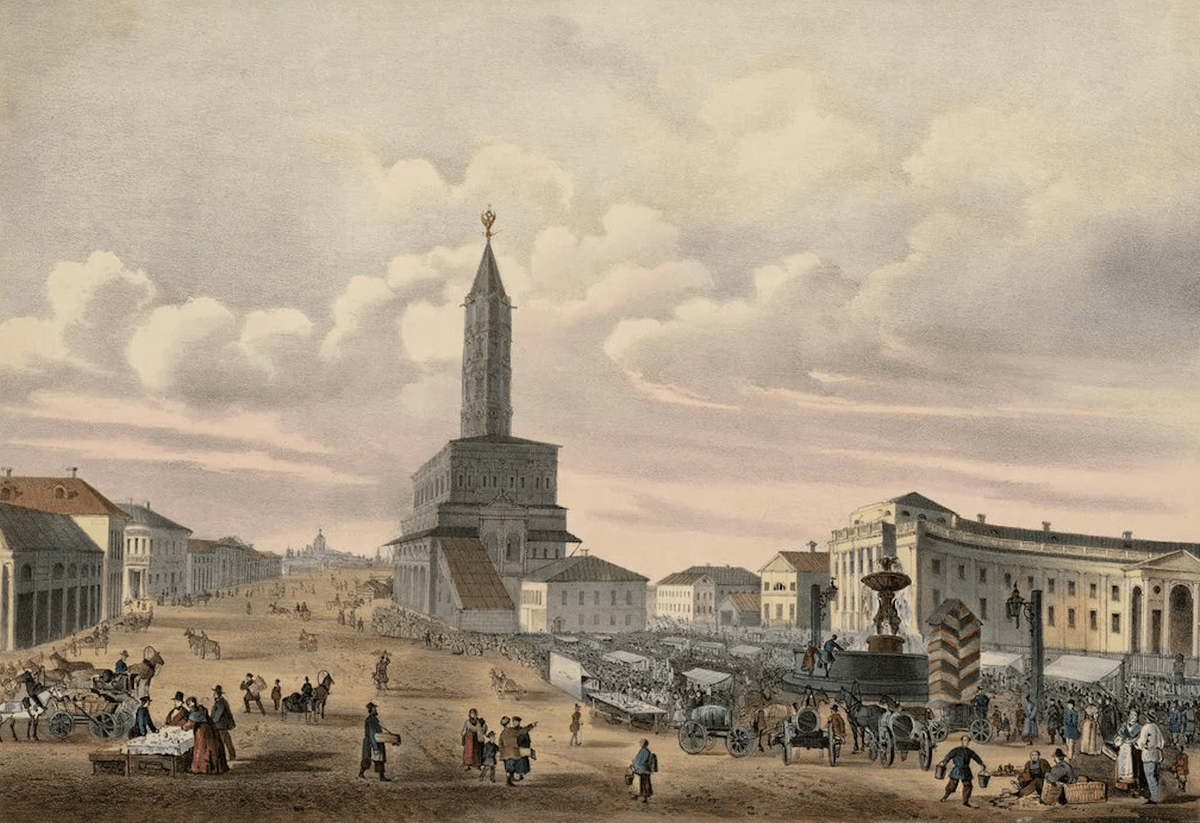

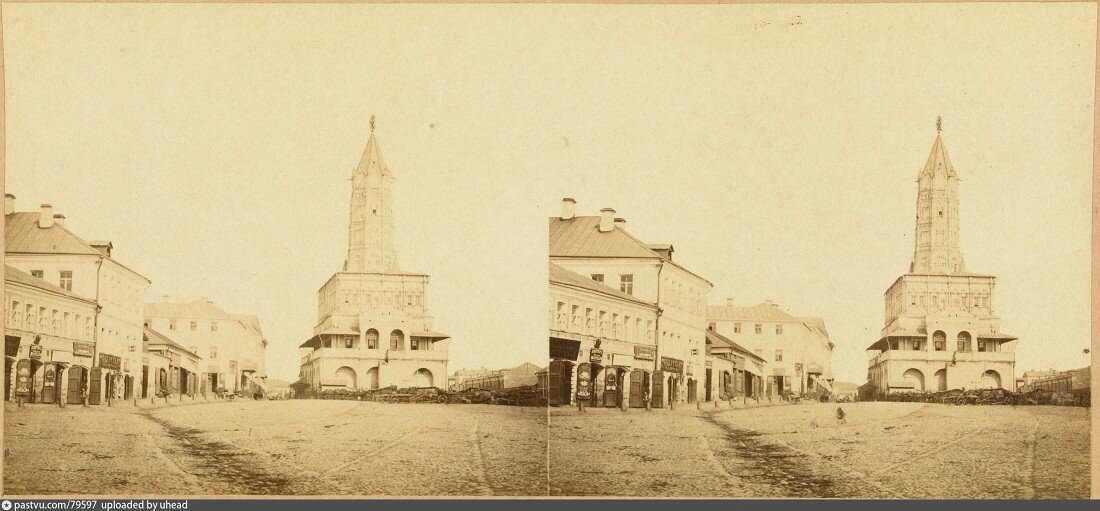

Ставила свои дома, хоромы на Сретенке и московская знать. В месте, где улица пересекалась с Садовым кольцом, была по инициативе Петра I сооружена Сухарева башня (1692-1695). Возводили её в два приёма по проекту известного московского зодчего, строителя кремлевского Арсенала Михаила Ивановича Чоглокова.

После окончания строительства здание достигло 64 метров в высоту и 40 метров в ширину. Считается, что архитектура башни была позаимствована у голландских ратуш.

Вначале над проездной дорогой были поставлены каменные палаты, окруженные гульбищем. Башня служила «полковой избой» для стрельцов полковника Л. П. Сухарева, охранявшего Сретенские ворота Земляного города. Отсюда и название — Сухарева.

С Сухаревой башней и даже с колокольней Ивана Великого соперничала по высоте Меншикова башня (церковь архангела Гавриила, что на Чистых прудах), построенная русским зодчим Иваном Зарудным в 1705 – 1707 гг. Она в то время была на ярус выше, чем в настоящее время, превышала на 3 метра Ивановскую колокольню.

Москвичи, гордившиеся тремя названными башнями, говорили: «Сухарева башня — невеста Ивана Великого, а Меншикова — её сестра».

После ликвидации стрелецкого войска палаты передали под «математическое и навигацкое учение». Чтобы башня лучше соответствовала своему новому назначению, надстроили второй этаж и повысили её. Башня несколько веков была одним из самых монументальных и известных в столице сооружений.

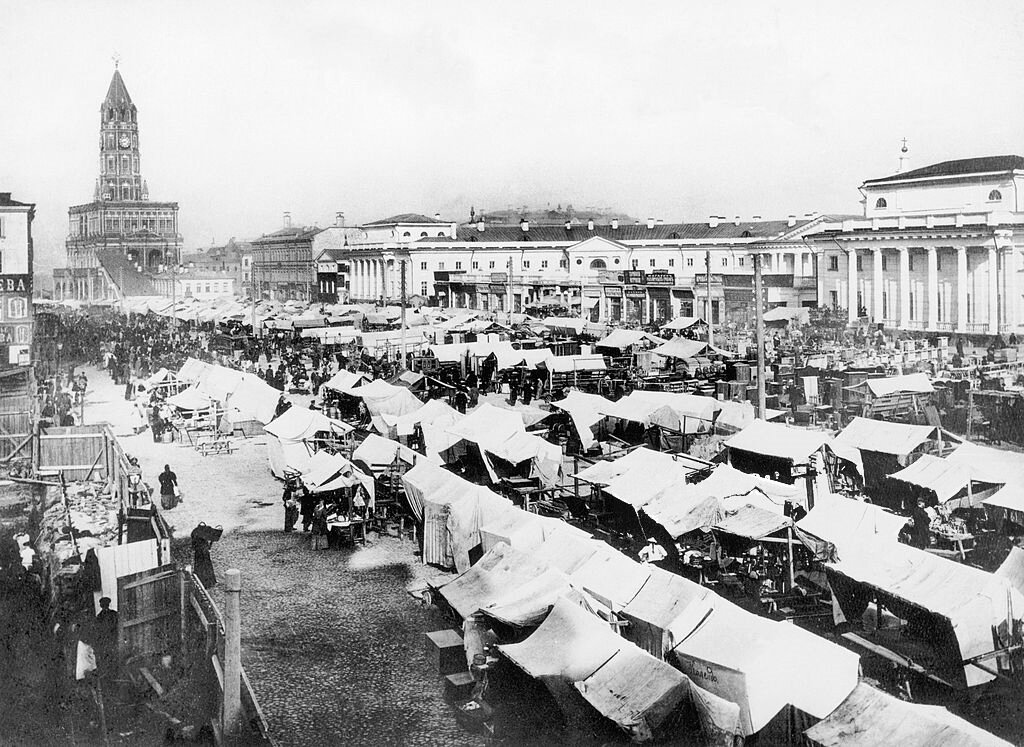

В XVIII веке возле башни, за Земляным валом, была площадь, на которой крестьяне продавали свои продукты. Сюда же в 1789 году были переведены со Сретенки мясные ряды, и этот год надо считать началом постоянного здесь рынка, на котором скоро стали продавать и разные старые вещи.

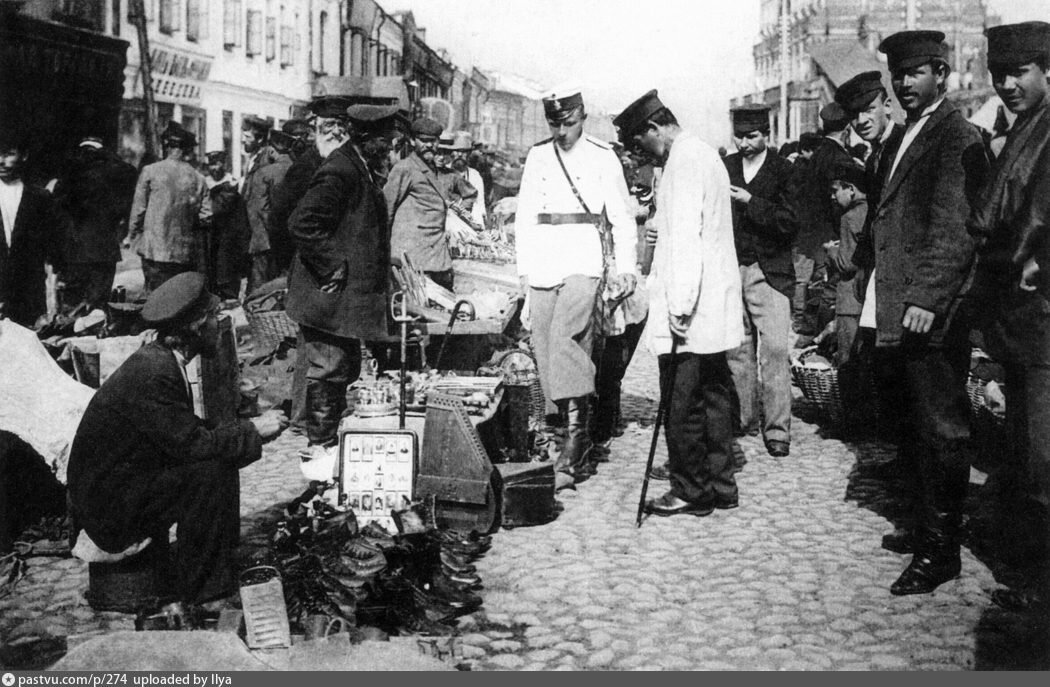

До 1925 года на площади раскидывался, главным образом по воскресеньям, обширный Сухаревский рынок. «Сухаревка» собиралась по воскресеньям с 5 часов утра до 5 часов вечера. Здесь, наряду с постоянной продажей съестных припасов, одежды, обуви, мебели, посуды и пр., большое значение имел торг антикварными предметами: редкими картинами, книгами, скульптурой и ювелирными изделиями. Как всякий рынок старого времени, торг здесь сопровождался обманом простаков, желавших, по сухаревскому выражению, купить «на грош пятаков».

Медные брошки, кольца, часы с искусно подделанной пробой продавались за золотые, подделанные копии — за картины знаменитых художников и т. п. Но знатоки, завсегдатаи «Сухаревки», находили здесь иногда замечательные вещи.

Организатор Театрального музея в Москве А. А. Бахрушин многие экспонаты приобрел на «Сухаревке», о чем сам интересно рассказывал. Её посещал также И. Е. Забелин и другие любители старины. На рынке продавались и краденые вещи, и пострадавшие москвичи первым долгом бежали искать их на «Сухаревке».

3 декабря 1920 года Моссовет принял постановление о ликвидации Сухаревского рынка.

В 1925 году, в интересах городского движения и санитарии, рынок был переведен с площади в «Гефсиманское подворье» — большой пустырь в квартале на южной стороне площади, между Сретенкой и Трубной улицами. Через несколько лет он был и здесь ликвидирован.

Кстати, мало кто знает, но Сухарева башня — это первое напорное сооружение городского водопровода. С 1829 года в течение более полувека она снабжала Москву мытищинской водой.

Сухарева башня в 1920—1925 годах была отремонтирована, и в ней разместился Московский коммунальный музей. Но в 1930-х годах она стала мешать усилившемуся через площадь движению и в 1934 году была снесена. Все протесты научной и художественной общественности, пытавшейся спасти памятник архитектуры, результата не дали.

Уцелевшие фрагменты Сухаревой башни вывезли в музей-заповедник «Коломенское», а оконные наличники вмуровали в стену Донского монастыря.

Переименование площади в Колхозную уничтожило и самую память о старой «Сухаревке».