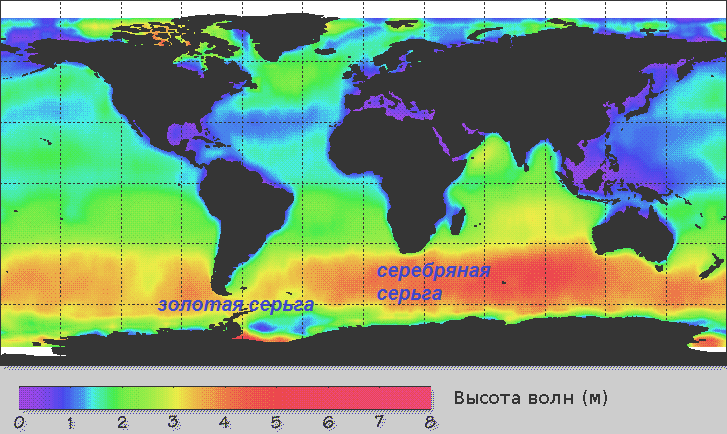

Когда и почему моряки стали вешать серьгу в левое ухо я точно не знаю. Бывалые же в курилке рассказывали, что традиция эта появилась во времена парусного флота, когда европейцы сыскали путь сначала в Индию, вокруг мыса Доброй Надежды, а потом и в Тихий океан, вокруг мыса Горн. Мол, поскольку в тех широтах штормовых дней много больше, нежели штилевых, то торговые суда и военные корабли как тонули в “ревущих сороковых”, так и будут тонуть, причём много чаще, нежели где-то ещё на планете Земля. И потому-то проход мысом Доброй Надежды или мысом Горн считался и считается среди моряков если и не очень крутым подвигом, то как минимум поводом заявить с гордостью: “Я там был!”

За мыс Доброй Надежды моряк и получал право на ношение серебряной серьги. А за мыс Горн ‒ золотой. В левом ухе.

А ещё бывалые рассказывали, что в парусные времена наличие серебряной серьги в левом ухе давало право её владельцу на бесплатную кружку пива в любом портовом кабаке. Наличие же золотой позволяло моряку упиться до упаду. Бесплатно.

Вот

В 1993-м году серебряная серьга появилась и в моём левом ухе.

До того года я уже несколько раз прошёл мысом Доброй Надежды, но серьгу вешать не стал. По разным причинам. Главная из которых ‒ пиво не любил. По простоте крестьянской предпочитая ему водку, самогон или спирт. Которых в буржуйских кабаках и днём с огнём не сыщешь. Ну и нафиг мне серьга та?

Да и чересчур стрёмно было в советские времена быть моряком-комсомольцем и иметь серьгу. Тем более что за неё во дворах «областного центра со столичной судьбой» можно было и огрести серьёзно. А в кабаках ‒ тем более. А в моей любимой “Чёрной моли” ‒ и до инвалидности. И потому осмеливавшиеся на серьгу моряки при входе в кабак тот тут же начинали орать:

– Я ‒ моряк, а не говносек!

Что опосля и я кричал. Да под приветственные возгласы любителей халявы и просто стрёмной жизни.

Вот.

Тогда же, в 93-м году, мы немного тонули. В Бискайском заливе. Всю ночь. В 12-бальный шторм. Когда в одном из трюмов порвались крепёжные цепи контейнеров.

Обретя свободу связка в две дюжины контейнеров начала скользить по раскачивающейся палубе трюма. От борта и до борта. Ба-бысь… Ба-бысь… Ба-бысь… Ну и пробила в правом борту дырень на 8 шпангоутов, то есть шириной более 10 метров.

Из-за хлынувшей в трюм воды и расклинившихся возле пробоины части контейнеров судно завалилось на бок. Сначала на 10 градусов. Потом на 20. Потом на 30. И далее продолжало крениться.

Маслопупы запустили насосы и начали откачивать поступающую в трюм воду. Однако вода в трюм поступала быстрее, нежели качали насосы. И с каждым градусом крена ‒ всё шустрее и шустрее. Насосы же качали всё слабее и слабее. А потом и вовсе перестали качать.

В трюме из распахнувшихся дверок растерзанных болтанкой контейнеров начали вываливаться находившиеся там мешки. В мешках был кофе, зелёный. А несколько нерасклинившихся контейнеров продолжали кататься по палубе, повреждая мешки те и перемешивая их содержимое с поступившей в трюм забортной водой. Те-то зёрна и забили сетки-фильтры насосов. В итоге помпы заработали вхолостую. Качать качают, а воды на выходе нет. Маслопупам пришлось снимать сеточки с насосов и шустро чистить всю систему. Потом собирать заново. Уже без сеточек. Но вода в насосы так и не пошла, поскольку кофе уже метровым слоем накрыл шпигаты трюмных льял (канализационных стоков), перекрыв ток воды и в льяла, и к помпам. Поверх же кофе вода всё прибывала и прибывала, потихоньку сочась и в машинное отделение, и в соседний трюм.

Впрочем узнали мы о том, когда наш не страшащийся ни чёрта, ни бога боцман, перекрестившись, метнулся в громыхающий трюм, разведал страсть ту, выскочил как ошпаренный и резюмировал, отдышавшись:

– Жопа!!!

Тогда-то мы и вздрогнули.

Вода же продолжала прибывать.

Крен продолжал увеличиваться.

Французский Брест на наши просьбы захода в их военную базу продолжал посылать нас по-французски вежливо нахрен.

А до кучи к тому и из машины заблажили, что из-за крена моторное масло не попадает на их кривошатунную беду, что начался перегрев цилиндров, и что скоро те закипят… А потом заклинят… Мол, эй вы там, на мостике, мы вас предупредили!

Капитан поскрёб за ухом. Отдал команду рулевому держать судно носом на волну, радисту приготовиться к передаче в эфир сигнала “СОС”, а экипажу не шибко паниковать. Мол, не первый раз тону, а второй… мол, выкарабкаемся… наверное.

После чего и кинул клич палубной команде, найти двух добровольцев и послать их в полузатопленный трюм, с лопатой и люстрой. Чтоб один люстрой светил, а другой льяльные шпигаты из-под зёрен кофе откапывал.

И полуторку спирта “Рояль” на это дело выставил, мол, ради подвига ‒ не возбраняется! И сам стакан накатил. А потом лбом в тёмный иллюминатор уткнулся. И замер.

Ну я и вызвался. И Лёха, друг мой.

У того уже был ребёнок, а у меня жена беременной ходила. Вот и подумалось: родит, никуда не денется.

А остальные матросы холостяками были. Только-только после училищ.

Боцман же принял на себя руководство нашей спасательной операцией.

Он, было, первым в трюм вызвался, но капитан не пустил его, резонно заметив:

– А кто пластырь заводить будет, коль и в другом трюме контейнеры поедут?

Вот.

А накануне того потопа один из матросов купил малым оптом дюжину серебряных серёжек типа колечко. Жене. Ну и говорит нам с Лёхой:

– Давайте я вам уши проколю, чтоб вы, как и положено, в серьгах во тьму и на тьму пёрли.

Я хмыкнул, не уразумев, кем положено. И отказался, мол, нафиг-нафиг, уколов боюсь.

А Лёха Сказал: “Коли!”

Тот зажигалкой и капитанским спиртом продезинфицировал иглу, проколол ему мочку уха и ниточку вставил.

“А серьга?” ‒ изумился Лёха.

“А серьгу потом вобью, когда спасёмся… когда вы нас спасёте! Да и ухо немного подзажить должно!”

Дружно поржали над удачной и своевременной шуткой.

Потом разлили по стаканам капитанский спирт.

Я попросил не разводить, поскольку лопата по жребию мне досталась.

Выпили.

“Ну пошли!” ‒ сказал Лёха, с ниточкой в ухе.

“Погодь!” ‒ отвечаю, рассматривая его покрасневшую мочку, ‒ “Как-то не по-товарищески получается: ты с серьгой после потопа будешь, а я ‒ нет?”

Ну и говорю владельцу серёг тех: “Коли и мне!”

А так и окунулись в ужас потопа того. И красоту его. С лопатой и люстрой в руках и верёвочками в ушах.

В трюме Лёха повис на скоб-трапе, одной рукой держась за его балясину, а другой держа люстру на три лампы и освещая мне фронт работы. А точнее ‒ поле битвы. Ну а я лопатой махал. Словно Илюша Муромец мечом. Каждые три минуты отступая под натиском превосходящих сил перекатывающегося с борта на борт цунами, карабкаясь по скобам трапа к Лёхе и замирая там на минуту-две, насколько можно было замереть при бортовой качке от 20 градусов налево до 40 направо; плюс ‒ килевая: вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз… Затем шустро спускался и снова принимался махать мечём-лопатой, откапывая шпигаты те. Параллельно работе переживая, чтоб Лёха ни сам не сорвался, ни люстру не уронил. Ибо без его люстры и я не воин, а кусок мяса слепого. Разумного, но слепого. Если люстра погаснет, то мне во тьме трюма дорогу к трапу не найти! И Лёха это понимает. И потому держит люстру как ребёнка родного. И даже крепче. Ибо в моих руках уже и не лопата, а средство спасения всего экипажа. И его в том числе. Так что нам друг без друга никак. Мы с ним оба словно два “ишачка” среди немецких “мессеров”: я ‒ ведущий, он ‒ ведомый; пока в паре ‒ хрен возьмут…

Тут мысли эти пресекает очередная несущаяся справа налево волна. И я снова отступаю перед многотонным валом жидкой соли. И перед несколькими обезумевшими контейнерами, что никак не могут расклиниться в каком-либо укромном уголке трюма, а продолжают носиться от борта до борта по гладкой палубе трюма: бабысь… бабысь… бабысь…

При соприкосновении обезумевших контейнеров со встречным-поперечным железом трюма или их успокоившимися сородичами вспыхивают такие искры-молнии, что три лампы Лёхиной люстры меркнут в их сполохах. Мне снова приходится сайгаком скакать к товарищу своему, стараясь головой не побить лампы люстры его. Затем снова вниз. Снова махаю лопатой. Уже с остервенением. На!… На!… На!…

Наконец из-под зёрен кофе появляется сетка шпигата! Ура!!! Но опять приходится ретироваться на трап. Замираю. А в это время вал воды накрывает шпигат и раздаётся долгожданное “У-у-у-ф-ф-ф…”. Это вода пошла в льяла. А оттуда ‒ в насосы. А оттуда туда, откуда и пришла, за борт.

Но недолго радость наша длится. Следующий поток перемешанной с кофе морской воды опять накрывает шпигат и спасительное “У-у-у-ф-ф-ф…” затихает.

Снова вниз. Снова лопата. Лёха держится, светит…

А через час нас сменила пара товарищей наших холостых. И каждый с серьгой в левом ухе. Несмотря на то, что не ходили вокруг Африки. Мол, посовещавшись решили, что за победу над потопом при “Кладбище кораблей”, как моряки называют Бискайский залив, серьгу тоже можно носить. Да и полетели на страсть ту, будто пара новеньких “ишачков” на измотанную нами стаю “мессеров”. Далее изматывать.

А потом и ещё двое с такими же серьгами на потоп тот пошли. Добивать.

А потом было утро. И французское “добро” на заход в Брест.

Продержались!

Выстояли!

Победили!

Почему и серьги свои как медали носили.