Алпатьевский дом показался Ляле после долгого отсутствия чужим и почти незнакомым. За десять лет, минувших с её отъезда, фасад заново оштукатурили и перекрасили, полностью перебрали крышу и крыльцо. Липы перед фасадом, посаженные в год её рождения, ещё немного подросли, аллея к дому стала шире, и вдоль неё чья-то заботливая рука высадила бордюр из низкого кустарника. Поместье выглядело ухоженным, и Ляля подумала, что здесь, верно, тоже не обошлось без Павла.

Навстречу коляске, которой правил новый, незнакомый Ляле кучер, выбежала пухленькая горничная, в которой она не сразу признала прежнюю Лаврушу. Теперь Ляля вспомнила, что мама писала о Лаврушиной свадьбе с новым кучером — старый Никита ушёл на покой. Ляля увидела, как они обменялись беглым взглядом, и присмотрелась к своему вознице — это был коренастый, ладный молодой мужик с курчавой рыжей бородой.

— Барышня, Елена Васильевна! Слава Богу, вы приехали! Ольга Константиновна о вас всё утро спрашивают, — Лавруша было кинулась к её руке, но Ляля привлекла её к себе, крепко обняла и троекратно, по-русски, расцеловала в румяные щёки.

— Вот ты какая стала! И дети, поди?

Лавруша, зардевшись от удовольствия, закивала:

— Сынок, ваше сиятельство! Егорушка, ваша маменька крестили, — и, поворотясь к мужу, деловито распорядилась: — Неси вещи в дом, Степан! В передней ставь.

В доме уютно пахло свежей сдобой и горячими утюгами.

— Как мама, что с ней? — спросила Ляля, остановясь посреди передней и стягивая перчатки.

— У них был удар, левая сторона вся отнялась, но доктор сказал, что опасности уже нет, если только не случится нового удара…

Ляля кивнула, сняла шляпу и шаль и вошла в материну спальню.

Ольга Константиновна лежала на высоко взбитых подушках. Её красивое лицо оплыло на одну сторону, остановившиеся на двери глаза нетерпеливо блестели, быстро наполняясь слезами, которые перелились и потекли к вискам, едва дочь вступила в комнату.

— Мама! — Ляля опустилась на край кровати, обняла мать. Ольга Константиновна гладила здоровой рукой её волосы — в точности так же, как в детстве, когда она прибегала девочкой пожелать доброго утра. Это были одни из самых любимых её минут, когда она забиралась под материно одеяло и, свернувшись калачиком, медленно просыпалась, а мать гладила её растрёпанные со сна волосы.

— Ляль…ша, — с усилием проговорила Ольга Константиновна. Сглотнула, натужно втянула воздух и попыталась снова: — Лялю-ша… Воты-и-домм…

Ляля поднялась и, силясь улыбнуться сквозь подступившие слёзы, взяла мать за обе руки, поцеловала каждую.

— Вот я и дома, мама! Теперь всё будет хорошо, и ты быстро пойдёшь на поправку, вот увидишь!

Чтобы всегда быть рядом, Ляля обосновалась в кабинете, который от спальни отделяла только дверь, велев принести туда узкую кровать из комнат прислуги. Посоветовавшись с Савельевым, она подробно расписала лечение, кое-что, по обыкновению, добавив от себя — сама она называла это «уточнить».

«Что касается необходимых процедур, тут я вам целиком доверяю, — писал Савельев, — вы достаточно опытны, и только об одном прошу: не забывайте о себе! Что до меня, то я приеду при первой возможности, о чём уведомлю телеграфом».

Довольно долго в состоянии Ольги Константиновны не было никаких перемен, но Ляля знала, что в таких случаях надобно запастись терпением и не прекращать усилий. Она проводила около матери большую часть дня, читала ей книги, журналы и коротенькие, в несколько строк, записочки от Серёжи, приходившие с каждой почтой. Письма Павла она читала одна, и, хотя это были обычные, деловитые мужские письма без всяких сантиментов, они доставляли ей усладу близости, которой так недоставало в разлуке.

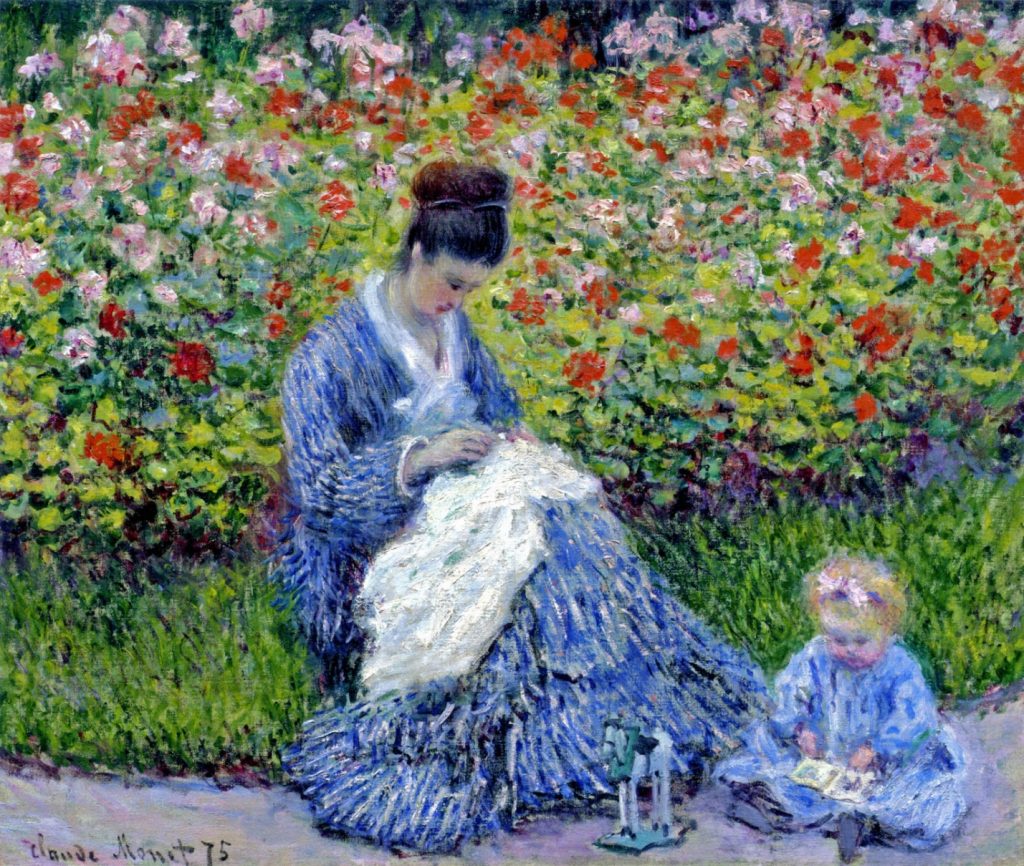

Однажды, когда мать задремала, Ляля отложила книгу и задумалась, глядя в мокрое окно. Подходил к концу октябрь, и зарядили обычные для этого времени унылые дожди. Дороги размокли, уже давно не было слышно шума подъезжающих экипажей — Ляля пыталась припомнить, когда и кто из соседей последний раз наведывался к больной. Гости вносили хотя бы некоторое разнообразие в их будни, Ольга Константиновна при них оживлялась, с интересом слушала новости и сплетни, пыталась задавать вопросы. «Надобно с этим что-то делать, так не годится, — думала Ляля, — Необходимо чем-то занять маму, ей нужен интерес…». Напряжённо размышляя таким образом, перебирая в уме то и это, она вдруг поймала себя на том, что теребит край филейной скатерти, которой был покрыт столик с лекарствами. «Это ведь мама вязала? Да, точно: я это помню! Раньше у ней в руках всегда была работа. Мама ведь большая мастерица!»

Вот оно, озарило вдруг Лялю. Мать с детства пыталась приохотить её к рукоделию, но девочка была упряма и непоседлива, и единственное, что могло привязать её ненадолго к месту, это новая книжка… Что ж, никогда не поздно начать! Она тихо вышла из спальни и отыскала на кухне Лаврушу, которая вместе с кухаркой снимала пробу со щей, держа на одной руке полугодовалого сынишку.

— Лавруша, где вы храните маменькино рукоделие?

— Рукоделие? — Лавруша не сразу поняла, чего хочет молодая хозяйка. — Вы про клубки и спицы всякие?

Когда Ольга Константиновна проснулась, Ляля, которая кормила её обедом, без обиняков заявила:

— Мама, ты должна научить меня вязать! Да-да, не смотри на меня так! Иначе я тут свихнусь от скуки.

Уроки, как Ляля и ожидала, давались им обеим непросто. Впрочем, она нарочно притворялась более непонятливой, чем была: мать горячилась, нетерпеливо дёргала за нить, пыталась отнять у дочери крючок, и Ляля делала большие глаза:

— Что, мама? Что? Я не понимаю!

Тогда матери волей-неволей приходилось говорить, и от этого постоянного усилия речь её день ото дня делалась всё более внятной. А однажды, вернувшись с долгой прогулки (в тот день выглянуло солнце, и Ляля ощутила потребность в быстрой ходьбе на открытом воздухе), она застала Ольгу Константиновну за работой: та держала в руках оставленное дочерью вязание и, распустив неправильно сделанный ряд, исправляла его, придерживая ещё непослушной левой рукой, и считала вполголоса:

— Четыре…пять…шесть…семь…

В. К. Стебницкий

***